中国食品安全网讯(记者胡毅)在湖北省通山县杨芳林乡大城山脚下的新丰村,提起杨丹,村民们总是笑着赞不绝口:“这可是我们大山里的‘香榧女王’哩!”如今42岁的她,从一名都市白领转型为山村创业者,在500亩香榧林中,种出了乡亲们的绿色致富希望。

贫寒里长出的“闯劲”

1983年4月,杨丹出生在通羊镇赤城村一个普通家庭。父母操劳生计,家里还有两个弟弟妹妹,生活虽然清贫,但她从小就懂得“穷人家的孩子早当家”。16岁那年,她决定离开大山,外出打工,成为了一名“山里走出的打工人”。

她曾在县城的餐馆端过盘子,在商场里打过零工,后来辗转到深圳,从酒店服务员一步步做到管理岗,凭借踏实肯干的劲头,赢得了同事和顾客的尊重。她笑着说:“那时候就想着多赚点钱,让家里日子好过点。”2009年,杨丹回到家乡,在表叔的酒店工作后,又在马槽桥开了一家茶楼。虽然收益不多,但积累了一些人脉和资源。

2014年,杨丹转行做保险,成了太平洋保险公司的一名业务员。天生豪爽、待人坦诚的她,很快凭着之前积累的人脉和一股子韧劲打开局面。客户说她“实在”,从不忽悠;下属说她“仗义”,总把机会让给年轻人。十年间,她从普通业务员一路做到业务经理,带的团队最多时有50多人,成了公司里响当当的“金牌领头人”。

大山里的“华丽转身”

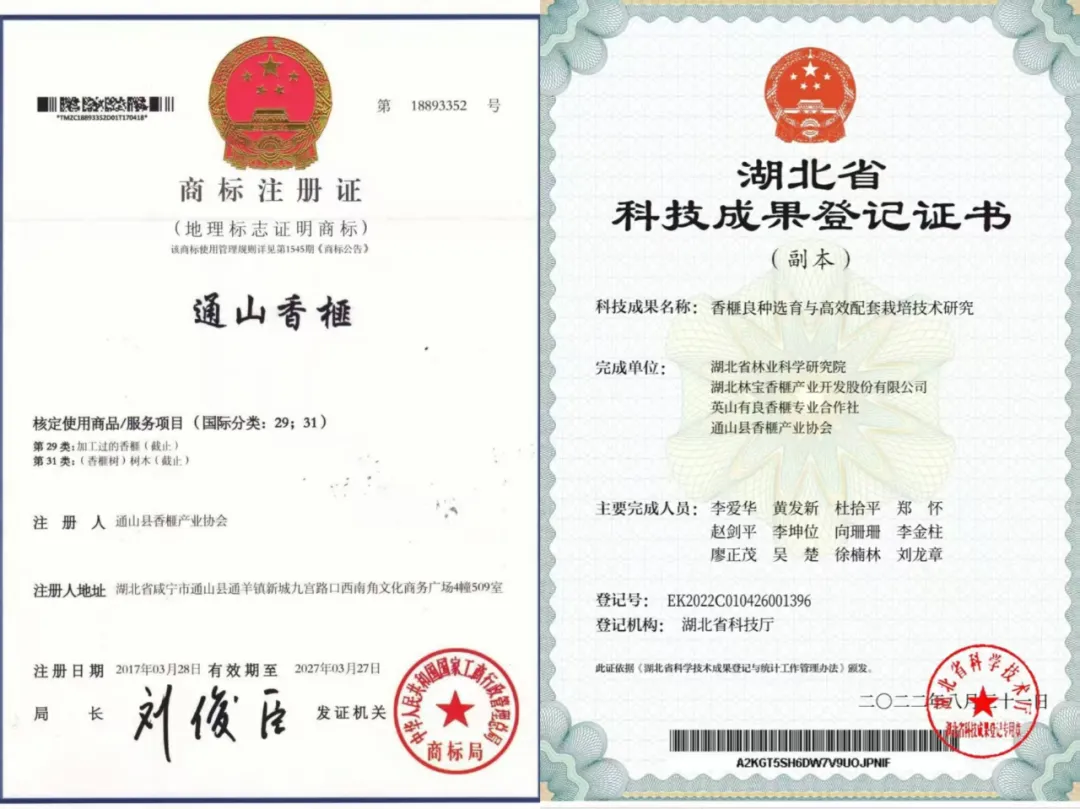

2022年,杨丹做出了一个令人意外的决定——跟随丈夫老廖扎根大山,种植香榧。老廖是当地的“香榧痴”,几十年如一日钻研香榧种植技术,还被推选为通山香榧产业协会的会长。早在2012年,他便在杨芳乡新丰村的高山上,承包了80亩林地试种香榧。因为香榧树需要十几年才能丰产挂果,前期几乎是纯投入,老廖一个人扛下了前所未有的压力。

“看着他晒得黝黑的脸、磨破的手,我心里很不是滋味。”杨丹感慨道。于是,她脱下穿了十年的体面工装,换上沾满泥土的粗布衣服;剪掉时尚的长发,改成利落的短发,跟随丈夫一同投入了这场“绿色攻坚”。

每天天不亮,她就起床与老廖赶往山上。春天,跟着学嫁接苗木;夏天,顶着烈日给树苗浇水;秋天,蹲在地里捡掉落的果子;冬天,踩着薄冰给树干涂防冻剂。丈夫专心管种植,杨丹就扛起“大后方”,管账务、跑销路,闲时还在香榧林里搭起鸡棚、鹅舍,养了近1000只鸡豚鹅。“香榧是慢生意,养鸡养鹅能有点短收益,正好补贴种树的开销。”她笑着说,手上的茧子厚了,皮肤晒得黝黑,但看着林子里的树苗一天天蹿高,心里比当年拿到保险大单还踏实。

“香榧树浑身是宝!木头坚硬,做家具特别好;果子能吃,营养得很;就连果皮都能提炼精油,香水、化妆品里都能用……”曾经对香榧一窍不通的杨丹,如今说起这 “树中金子”来,竟也头头是道,俨然成了半个专家。

看得见的“未来”

在杨丹的努力下,香榧园从最初的80亩扩展到了500亩,10000多棵香榧树在山间扎根,其中3000多棵树龄超过20年的香榧,已经陆续挂果。从2022年起,他们将成熟的香榧果制作成精品礼盒推向市场,年销售额达到20多万元。

“一棵成年香榧树一年能结50斤鲜果,能制成10斤干果,按市场价100元一斤计算,就是1000多元;加上果皮、枝叶提炼的精油,还能额外多赚500元。”杨丹自信地算着账,“乐观估计,这10000棵树,将来就是价值1500万元的‘绿色银行’!”

她说,这“银行”不光赚钱,还“存”下了绿水青山——香榧树四季常青,种得越多,山里的生态越好。“既增绿又增收,这才是一举两得的好营生。”

更让杨丹自豪的是,她的香榧园雇了30多名本地村民,大多是留守老人和妇女,负责日常劳作,仅支付的工资就累计达到近200万元。“看着乡亲们在家门口就能就业,我比自己赚钱还高兴。”杨丹笑着说道。

如今,42岁的杨丹依然每天穿梭在香榧林中。从16岁闯荡社会到携手丈夫扎根大山,她的路走得不算平坦,但从未停下脚步。“不管是卖保险还是种香榧,说到底都是凭良心做事——货真价实,真诚待人,错不了。”

站在香榧林中,杨丹深感欣慰,过去十年的坚守终于迎来了曙光。她与丈夫老廖还有一个共同的愿望:“让通山的香榧走出大山,让更多人了解它、喜欢它,带动乡亲们把绿色产业做红火。”

风吹过香榧林,枝叶沙沙作响,仿佛在为这对逐梦夫妻奏响新的乐章。

不良信息举报中心

不良信息举报中心 不良信息举报平台

不良信息举报平台 黑猫投诉

黑猫投诉 广告刊例

广告刊例